「氣」と一口に言っても、様々な「氣」が存在します。

皆さんご存知の通り、「気」がつく言葉は、たくさんありますね。

ざっと100種類くらいはありそうですね。

この記事を読んだ後は、文字を書くとき「気」ではなく「氣」のほうを使いたくなっているかもしれません。

いや、皆さま、これからはぜひ「氣」のほうを使っていきませんか?

Contents

「気」・「氣」とはなにか?

「氣」と「気」の違い

「気」の旧字は、「氣」と書きますが、いまだに「氣」が一般的にも使われているように、「氣」という字は風化されてゆきません。

合氣道では未だに「氣」の字を使っていますね。

※Wikipediaより画像拝借

ミュージシャンの「氣志團」も「氣」を使っていますね。

筆者、氣志團好きです。(;^ω^

「気志團」という字面よりも、「氣志團」のほうが300倍すてき。

※氣志團万博より画像拝借

※氣志團万博より画像拝借

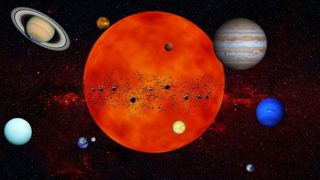

「气」の中に「米」という字の形を見てわかること

「气」の中に「米」という字の形を見てわかることは、

四方八方に広がる動きのある様子です。

「米」は、上の画像のように、中心部分からエネルギーが発散されているような形をしていますね。

「氣」は「气」に「米」と書く、どういう意味?

なぜ、「气」の中に「米」を書くのでしょう。

そして「米」はお米の通り、日本人には切っても切り離すことができない主食ですね。

「お米を食べないと元気が出ないよ!

筆者が子供の頃によく親に言われていたことです。

当時は、パンがあっても、食事をパンだけで済ますことは許されず、パンとともにご飯も食べていたものでした。

こんな食べ方は、我が家だけだと思いますが・・・。

「米」はエネルギーの源

米は米でも、炊き立てのお米!

この画像を見て、わずかに唾液が分泌された方も、少なからずいらっしゃるはずです。

そう、お米は美味しいです。

そして、米はエネルギーの源となりますね。

エネルギーがないと生きていけない人間は、「米」が欲しいのです。

特に日本人。

エネルギーを意味する「氣」の中に「米」という形が入ることは、

日本人にとって米はエネルギーの源であるというイメージから付けられたのではないでしょうか。

エネルギーとは、パワーがあり、動きがあるものです。

本来のエネルギーとしてあるべき姿を「 氣 」という文字で表しているのでしょうね。

「気」は、「气」の中に「メ」

この画像でわかる通り、ねじのオーソドックスな形は、+ の穴です。

+ という形。

「気」のなかにある「メ」に通じませんか?

「気」という字には、「〆る」(しめる)を意味する「メ」が使われています。

「〆る」を使った「気」は、「氣」の活発性とは反対に消極的な意味が当てはめられています。

いつから「氣」は「気」になった?

1940年代の日本では「氣」が使用されてきました。

それから「気」へと変わった理由には、戦争が大きく関わったという話があります。

ここである文献をご紹介。

「氣」は日本人の潜在能力を封印するために、戦後GHQによって「気」に変えられた。by蔦宇兵衛

最初に「氣」について言及しますが、氣の上の气という部分は天地を表している。气の中にある米は、八方に開いている姿をかたどったものであり、天地の八方に生命エネルギーを放出していく状態を表わしています。米から生命エネルギーをいただくから「氣」という意味もあるが、本来の意味はこうした意味があります。

これに氣づいたアメリカは、GHQの占領政策の際に「氣→気」に変えて日本人の精神性を劣化させました。

气にメというのは、天地のエネルギーを閉じ込める意味があり、人間に備わった潜在能力の封印という意味もあるのです。

漢字は東洋の神秘といわれ、的確にすべてを表しています。

「気」という漢字を使っていたら、知らず知らずの内に自らの才能や可能性を閉じ込めてしまう恐ろしい文字であり、使ってはいけない漢字です。

気→氣に文字を変えるなど簡単なことであり、そんな簡単なことを改善するだけで、運氣なども飛躍的に上がります。

るいネットより転載 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308785

なるほど、「氣」から「気」に変わった経緯には、戦争に敗れた歴史の流れが関係しているのですね。

私たちも、日常的に使用する「気」の文字を「氣」に変えることでエネルギーを活性化できるということです。

感覚というものは、理解を通り越して感覚的に影響するものです。

漢字が読めない外国人に、「気」と「氣」の文字を見比べて、

「どちらのほうがよりパワーを感じるか?」を聞くと、おそらく「氣」のほうを示すのではないでしょうか。

これから、日常的に「氣」の文字を取り入れてゆきたいものですね。

コメント